愛知県豊橋市保健所は31日、同市潮崎町の外食チェーン店「びっくりドンキー豊橋藤沢店」で食事をした客22グループ48人がノロウイルスによる集団食中毒にかかり、同店を同日付で営業禁止にしたと発表した。

同保健所によると、発病したのは27日昼から28日夕までに同店でハンバーグディッシュなどを食べた2歳から46歳までの男女48人。28日から29日にかけて下痢や嘔吐おうとなどの症状を訴え、うち4人が入院した。いずれも快方に向かっているという。

同保健所が調べたところ、患者のうち検便を実施した8人全員から、従業員11人中5人からノロウイルスを検出。このうち調理従事者1人は26日から下痢などの症状があったといい、同店の食事が従業員によって汚染されたことが原因の食中毒と断定した。同店は30日から営業を自粛している。

以前、長野県山ノ内町の旅館「天狗の湯」(関金四郎社長)にスキー研修で訪れていた福岡県の高校生ら男女161人がノロウイルスによる食中毒を発症したことも明らかになっています(ノロウィルスによる感染性胃腸炎−161人が発症)。

食中毒というと夏や梅雨の時期のイメージがあるかもしれませんが、ノロウィルスを始めとしてウィルス性胃腸炎は、冬季に起こります。幼児にみられる嘔吐と白色便性下痢は、ロタウイルスによるものが多く、年長児・成人ではノロウイルスによるものが多いといわれています。

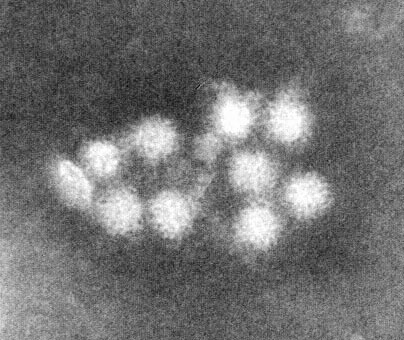

ノロウイルスは、急性胃腸炎を引き起こすウイルスの一種です。カキなどの貝類による食中毒の原因になるほか、感染したヒトの糞便や嘔吐物、あるいはそれらが乾燥したものから出る塵埃を介して経口感染します。経口感染した胃腸炎ウイルスは、十二指腸から小腸にかけての腸管絨毛上皮細胞に感染し、発熱や嘔吐、下痢、腹痛などの胃腸炎症状を引き起こします。

調理する人や従業員などの手洗いが不十分で、ノロウィルスを蔓延させてしまう、ということが起こり得ます。もちろん、指導を待つ前に、ノロウィルス感染が疑われた場合は、その従業員は休業するべきであると考えられます。

症状の始まりは突発的に起こることが多く、夜に床につくと突然腹の底からこみ上げてくるような感触と吐き気を催し、吐いてしまうことが多いです。それも一度で終わらず何度も激しい吐き気が起り、吐くためにトイレのそばを離れられないほどだそうです。ちなみに、ノロウイルスでは、上腹部痛と激しい嘔吐を伴う頻度が高いといわれています。続きを読む

同保健所によると、発病したのは27日昼から28日夕までに同店でハンバーグディッシュなどを食べた2歳から46歳までの男女48人。28日から29日にかけて下痢や嘔吐おうとなどの症状を訴え、うち4人が入院した。いずれも快方に向かっているという。

同保健所が調べたところ、患者のうち検便を実施した8人全員から、従業員11人中5人からノロウイルスを検出。このうち調理従事者1人は26日から下痢などの症状があったといい、同店の食事が従業員によって汚染されたことが原因の食中毒と断定した。同店は30日から営業を自粛している。

ノロウイルスとは

以前、長野県山ノ内町の旅館「天狗の湯」(関金四郎社長)にスキー研修で訪れていた福岡県の高校生ら男女161人がノロウイルスによる食中毒を発症したことも明らかになっています(ノロウィルスによる感染性胃腸炎−161人が発症)。

食中毒というと夏や梅雨の時期のイメージがあるかもしれませんが、ノロウィルスを始めとしてウィルス性胃腸炎は、冬季に起こります。幼児にみられる嘔吐と白色便性下痢は、ロタウイルスによるものが多く、年長児・成人ではノロウイルスによるものが多いといわれています。

ノロウイルスは、急性胃腸炎を引き起こすウイルスの一種です。カキなどの貝類による食中毒の原因になるほか、感染したヒトの糞便や嘔吐物、あるいはそれらが乾燥したものから出る塵埃を介して経口感染します。経口感染した胃腸炎ウイルスは、十二指腸から小腸にかけての腸管絨毛上皮細胞に感染し、発熱や嘔吐、下痢、腹痛などの胃腸炎症状を引き起こします。

調理する人や従業員などの手洗いが不十分で、ノロウィルスを蔓延させてしまう、ということが起こり得ます。もちろん、指導を待つ前に、ノロウィルス感染が疑われた場合は、その従業員は休業するべきであると考えられます。

症状の始まりは突発的に起こることが多く、夜に床につくと突然腹の底からこみ上げてくるような感触と吐き気を催し、吐いてしまうことが多いです。それも一度で終わらず何度も激しい吐き気が起り、吐くためにトイレのそばを離れられないほどだそうです。ちなみに、ノロウイルスでは、上腹部痛と激しい嘔吐を伴う頻度が高いといわれています。続きを読む